家族の支援に入っている支援者が大きなカギを握る

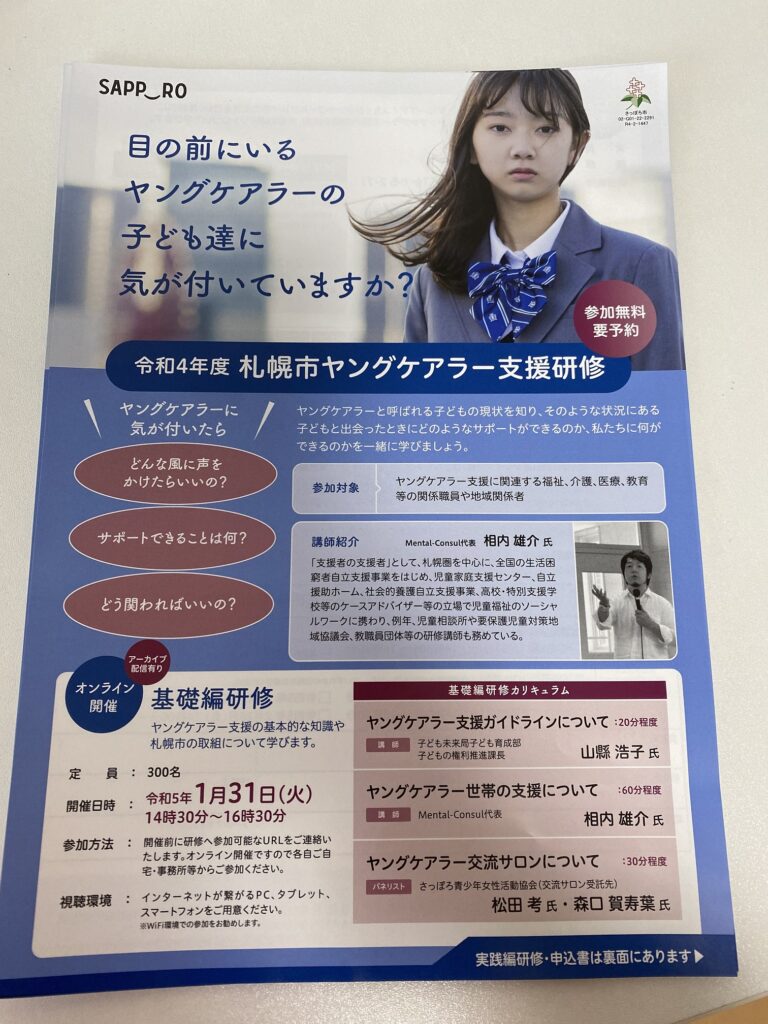

ヤングケアラーと言う言葉を見聞きするようになりました。

【ヤングケアラーの定義とは】

病気や障がいのある家族・親族の介護・面倒に追われていて、本来受けるべき教育を受けられなかった

り、同世代との人間関係を満足に構築出来なかった子どもたちのことを言います。

大人が担うようなケアや責任を引き受け、家族の世話全般を行っている18歳未満の子どもを指します。

これによって子供たちの生活に支障が出ることで、本来子供らしい生活を送ることが出来ない状態を言います。

ヤングケアラー支援は子供たちにとっては当たり前の生活で、家族の手伝い程度に思っている子供たちも少なくありません。一方家族側も、子供がそこまで重要な立ち位置にいることすら気づかない場合も多く、

家族だから子どもでも家の手伝いをするのは当たり前

と思っている家族も多いのが現状です。

それに気づき、本人だけでない家族ごとの支援までに持っていく事は、支援者の重要な役割でもあるのですが、そこまでに行きつくまでには慎重に慎重を重ね、また、他機関との連携や情報共有も必須となっていきます。

まだまだ学校側がヤングケアラーに気づくケースは少なく、逆に福祉の支援に入っている支援者が大きなカギを握っていると言っても過言ではありません。

家族支援の大切さ

ケアラーと言う言葉の意図は、介護という言葉では高齢者の介護というイメージが強く、家族でケアを担っている環境の中には、若い世代やきょうだいのケアを担っている家族もいます。それを総称してケアラー、ヤングケアラーと言う言葉が生まれたそうです。

そのケアを担うのは家族が多いのが実情ですが、そのケアラーである家族の支援をする制度はありません。ここ数年で各自治体がケアラー、ヤングケアラーの条例を定めて、家族支援に着手し始めたところも出てきましたが、まだまだ手探り状態のようです。

神戸市がいち早くヤングケアラーに対しての支援を行っています。

国としては条例を設けることで各自治体に支援の在り方を任せているという感じのようです。

各自治体がそれぞれの地域のケアラーの現状を把握しながら、支援の在り方を考え実践し始めたというところです。

家族の状況に目を配れる人たちを増やす

ケアラー、ヤングケアラー支援とは実際にどのような支援が必要なのでしょうか?

細かく言えば、生活すべてにおいて支援が必要だと思います。

ケアラーの年齢によっては、ヤングケアラーであれば、教育を受ける権利を保障することや、学習支援なども必要となってきます。ケアラーの中には心身状態が良くなく、医療の介入が必要になるケースもあります。

様々なサポートが必要となるわけです。それを全て行政や自治体、福祉や医療教育と言った専門機関でサポートすることは困難です。

地域の力が必要となるわけです。近所付き合いも希薄な今だからこそ、地域の力は再度見直され求められ始めています。地域力を上げることも、私達福祉や専門機関の役割でもあるわけです。

ケアラー主体の支援

福祉の支援の主体は、ケアを受けるご本人です。そのご本人のケアを担っている家族の意向や思いは今までの福祉支援では置き去りにされてきました。

ケアを担うのは家族

家族がケアをすることは当然で頑張ることが当たり前

特に女性は介護の担い手

日本の福祉は古き良き時代の家長制度の流れから、そんな雰囲気がずっと根付いているのです。福祉サービスを利用することに否定的な傾向もまだまだあります。

出来るところまで家族で頑張ることが家族のため

と思いながら、在宅介護で孤立している家庭も少なくありません。それはケアを担うケアラーの想いを受け止めてくることが出来なかった福祉の歴史もあるのでは?と感じています。

私自身もヤングケアラー、ケアラーとして、母の介護を32年間してきましたが、特にヤングケアラー、若者ケアラー時代は、若い担い手と言う感じで見られてきた感があります。

娘さんに手伝ってもらえるから安心ですね

という言葉を私と言う存在を見ていないで母と福祉の支援の方との会話の中で繰り広げられていたのを、ボウっと見ていた記憶があります。ヤングケアラー、ケアラーだった私と言う存在は、福祉の支援者や母にとって介護者の一人と言う認識でした。

それを責めるのではなく、時代がそうだったのです。

ヤングケアラー、ケアラー支援の条例はそんなケアラーも幸せに生きる権利を保障すると言った支援でもあります。そして、ケアラー主体の支援なのです。

そのためには支援者側の意識と、地域力が必要不可欠なのです。